Explorer le Canal de Lachine, c’est lire les chapitres de l’histoire de Montréal directement dans son paysage, bien au-delà de sa célèbre piste cyclable.

- Le canal n’est pas qu’une voie d’eau, c’est l’artère industrielle qui a fait de Montréal une métropole et dont les vestiges racontent une épopée économique.

- Les activités, sur l’eau comme sur terre, sont une occasion unique de voyager entre les strates temporelles de la ville, des anciennes usines aux condos modernes.

Recommandation : Abordez votre prochaine visite non pas comme une simple balade, but comme une expédition pour déchiffrer la géographie vivante de Montréal.

Pour beaucoup de Montréalais et de visiteurs, le Canal de Lachine se résume à sa magnifique piste cyclable, un ruban de verdure où il fait bon pédaler au bord de l’eau. On connaît le Marché Atwater, on devine la présence des écluses, et on apprécie la tranquillité des berges. C’est une vision agréable, mais terriblement incomplète. Elle passe à côté de l’essentiel : le Canal de Lachine n’est pas une simple destination de loisir, c’est une véritable machine à remonter le temps, une artère bleue qui a pompé le sang économique et social de Montréal pendant plus d’un siècle.

La plupart des guides se contentent de lister les points d’intérêt. Ils vous diront où louer un kayak ou quel café choisir à Griffintown. Mais si la véritable clé pour apprécier ce lieu unique n’était pas de savoir « quoi faire », mais de comprendre « où l’on est » ? Et si chaque coup de pédale ou de pagaie devenait une occasion de lire le paysage, de déchiffrer les cicatrices de l’âge d’or industriel et de comprendre la métamorphose spectaculaire des quartiers qu’il traverse ? C’est le voyage que nous vous proposons.

Ce guide est conçu pour vous apprendre à voir au-delà de la piste. Nous plongerons dans l’épopée qui a fait de Montréal la plus grande ville du Canada. Nous explorerons la myriade d’activités nautiques comme autant de façons de communier avec cette histoire. Enfin, nous suivrons son cours pour comprendre comment cette géographie vivante a sculpté et continue de transformer le visage du Sud-Ouest. Préparez-vous à redécouvrir un trésor que vous pensiez connaître.

Pour vous guider dans cette exploration complète, cet article est structuré pour vous emmener de l’histoire fondamentale aux expériences pratiques. Découvrez ci-dessous les différentes facettes de ce lieu historique national.

Sommaire : Explorer toutes les dimensions du Canal de Lachine

- Comment un canal a fait de Montréal la plus grande ville du Canada : l’épopée du Canal de Lachine

- Pagayer en pleine ville : le guide des activités nautiques sur le Canal de Lachine

- De l’écluse au marché Atwater : l’itinéraire parfait pour une journée le long du Canal de Lachine

- Comment le Canal de Lachine a transformé les quartiers du Sud-Ouest

- Le secret des écluses : comment les bateaux « grimpent » le Canal de Lachine

- Comment un canal a fait de Montréal la plus grande ville du Canada : l’épopée du Canal de Lachine

- Pagayer en pleine ville : le guide des activités nautiques sur le Canal de Lachine

- Montréal, île au trésor : le guide ultime des activités nautiques pour profiter du fleuve

Comment un canal a fait de Montréal la plus grande ville du Canada : l’épopée du Canal de Lachine

Avant d’être un lieu de détente, le Canal de Lachine fut le moteur économique du Canada. Inauguré en 1825, il a été conçu pour contourner les redoutables rapides de Lachine, un obstacle majeur qui paralysait le commerce fluvial vers les Grands Lacs. Cette nouvelle voie navigable a instantanément transformé Montréal en plaque tournante du transport de marchandises. Mais son véritable pouvoir résidait dans sa capacité à fournir de l’énergie hydraulique, l’or noir de la première révolution industrielle. Les berges du canal sont rapidement devenues le premier et le plus grand parc industriel du pays.

L’impact fut sismique. Selon Parcs Canada, plus de 600 entreprises ont occupé ses terrains au fil de son histoire. Cette concentration a créé un écosystème productif sans précédent, spécialisé dans des secteurs clés qui ont défini la puissance économique de la ville. Cette période est une strate temporelle fondamentale pour comprendre Montréal.

Étude de cas : La domination des meuneries du bassin n°2

L’exemple le plus frappant de cette hégémonie industrielle se trouvait autour du bassin n° 2. Dès les débuts, les trois grandes meuneries qui s’y sont installées, comme la célèbre Five Roses, représentaient 65 % de toute la production de farine de l’Est du Canada. À proximité, les clouteries généraient plus de 80 % de la production nationale. Cette ultra-spécialisation, rendue possible par la force hydraulique et la logistique du canal, a solidifié la position de Montréal comme capitale industrielle incontestée du pays pour des décennies.

Cette archéologie industrielle est encore visible aujourd’hui. Les silos massifs, les structures de briques rouges et les anciens entrepôts ne sont pas de simples décors ; ils sont les témoins silencieux de cette épopée qui a littéralement bâti la ville. Les reconnaître, c’est commencer à lire le paysage du canal.

Pagayer en pleine ville : le guide des activités nautiques sur le Canal de Lachine

Aujourd’hui, l’intense activité des navires marchands a cédé la place à une ambiance plus sereine, faisant du Canal de Lachine un terrain de jeu exceptionnel pour les amateurs d’activités nautiques. Pagayer sur ses eaux calmes offre une perspective unique, un point de vue à fleur d’eau sur les strates temporelles de la ville. C’est l’occasion de glisser silencieusement au pied des anciens silos à grains, d’observer les nouvelles tours de condos de Griffintown se refléter dans l’eau et de surprendre une faune étonnamment riche.

Pour ceux qui ne possèdent pas leur propre embarcation, plusieurs options de location sont disponibles, principalement concentrées autour du marché Atwater. Que vous soyez seul, en couple ou en famille, vous trouverez une option adaptée pour une initiation facile et sécuritaire. Le canal, exempt de courants forts, est idéal pour les débutants.

Le choix de l’embarcation dépend de l’expérience recherchée. Voici un aperçu des options les plus courantes proposées par des entreprises comme Aventures H2O pour vous aider à planifier votre sortie.

| Type d’embarcation | Capacité | Durée type | Tarif approximatif |

|---|---|---|---|

| Kayak solo | 1 personne | 2 heures | 35$ |

| Kayak tandem | 2 personnes | 2 heures | 60$ |

| Pédalo | 2-4 personnes | 2 heures | 50$ |

| Bateau électrique | 5 personnes | 1 heure | 60$ |

Avant de vous lancer, une bonne préparation est la clé d’une expérience réussie et sécuritaire. Le canal reste une voie navigable gérée par Parcs Canada avec des règles spécifiques à respecter.

Votre plan d’action pour une sortie nautique sécuritaire

- Équipement de sécurité : Vérifiez que vous portez un vêtement de flottaison individuel (VFI) bien ajusté. C’est obligatoire en tout temps sur le canal.

- Règles de navigation : Identifiez les zones interdites à la navigation, notamment près des approches des écluses et des déversoirs, qui sont clairement balisées.

- Points d’accès : Utilisez exclusivement les rampes de mise à l’eau désignées. L’accostage sur les berges sauvages est interdit pour protéger l’écosystème.

- Type d’activité : Rappelez-vous que les activités à contact primaire, comme la baignade ou la plongée, sont interdites. Le canal est fait pour la navigation de surface.

- Permis personnel : Si vous utilisez votre propre embarcation non motorisée (kayak, canot, planche à pagaie), assurez-vous de vous être procuré le permis saisonnier auprès de Parcs Canada.

De l’écluse au marché Atwater : l’itinéraire parfait pour une journée le long du Canal de Lachine

L’un des plus grands atouts du Canal de Lachine est sa capacité à offrir une journée complète d’exploration, mêlant nature, histoire et plaisirs gourmands, le tout accessible à pied ou à vélo. L’épine dorsale de cette expérience est le sentier polyvalent qui longe le canal sur toute sa longueur. Ce n’est pas une simple piste : c’est un parcours exceptionnel de 13,5 kilomètres qui relie le Vieux-Port de Montréal au lac Saint-Louis, créant un corridor vert et historique au cœur de la ville.

Pour une journée mémorable, l’itinéraire classique consiste à partir du Vieux-Montréal pour rejoindre le marché Atwater. Ce trajet d’environ 5 kilomètres est plat et facile, parfait pour tous les niveaux. En partant de l’écluse n°1, à l’entrée du canal, vous pédalez vers l’ouest, laissant derrière vous l’agitation du centre-ville pour entrer dans un univers de quiétude. Le chemin vous fait passer au pied de géants industriels comme le silo n°5 et la tour Five Roses, offrant des perspectives photographiques saisissantes sur cette archéologie industrielle.

L’arrivée au marché Atwater marque le point culminant de la balade. Ce lieu emblématique, avec son architecture Art déco, est bien plus qu’un simple marché. C’est le cœur social du canal. Ici, les cyclistes, les kayakistes, les familles et les résidents des quartiers environnants se croisent. C’est l’endroit idéal pour faire une pause. Garez votre vélo, flânez entre les étals des producteurs locaux, prenez un café ou une crème glacée et asseyez-vous sur les berges pour regarder les bateaux passer. C’est là que l’on saisit pleinement la nouvelle vocation du canal : un lieu de vie et de rencontre.

Après avoir refait le plein d’énergie, vous pouvez soit rebrousser chemin, soit poursuivre votre aventure vers l’ouest en direction de Lachine et de ses parcs riverains, pour une immersion encore plus profonde dans la nature.

Comment le Canal de Lachine a transformé les quartiers du Sud-Ouest

Le Canal de Lachine n’est pas une entité isolée ; il est la colonne vertébrale des quartiers du Sud-Ouest de Montréal. Son histoire est intimement liée à celle de Pointe-Saint-Charles, Saint-Henri, la Petite-Bourgogne et Griffintown. Pendant l’ère industrielle, ces quartiers sont nés pour loger les milliers d’ouvriers, souvent des immigrants irlandais et francophones, qui travaillaient dans les usines bordant le canal. La vie était rythmée par les sifflets des usines, créant des communautés ouvrières tissées serrées, chacune avec une forte identité.

La fermeture du canal à la navigation commerciale en 1970 et la désindustrialisation qui a suivi ont porté un coup dur à ces quartiers. Pendant des décennies, ils ont souffert d’un déclin économique et démographique. Cependant, la réouverture du canal comme lieu de loisirs au début des années 2000 a amorcé une transformation radicale, un phénomène souvent qualifié d’embourgeoisement ou de « gentrification ». Comme le souligne un expert, ce processus a été particulièrement rapide ici.

La revitalisation du canal de Lachine a entraîné un embourgeoisement du secteur plus rapide que dans d’autres quartiers centraux de Montréal.

– Florian Mayneris, Professeur d’économie à l’UQAM

Cette nouvelle strate temporelle est aujourd’hui la plus visible. Les anciennes usines sont reconverties en lofts, les terrains vagues sont comblés par des projets de condos audacieux, et des commerces branchés, galeries d’art et restaurants gastronomiques ont remplacé les tavernes d’ouvriers. C’est une lecture du paysage fascinante où le passé industriel dialogue constamment avec le présent résidentiel.

La métamorphose de Griffintown

Griffintown est l’exemple le plus spectaculaire de cette transformation. Autrefois quartier ouvrier irlandais densément peuplé, il est devenu en moins de deux décennies l’un des secteurs les plus recherchés de Montréal. Comme le rapporte une analyse de l’évolution historique du canal et de ses quartiers, le mode de vie ouvrier a défini ces communautés pendant des générations, créant un riche tissu multiculturel. Aujourd’hui, en se promenant dans Griffintown, on peut encore apercevoir quelques anciennes maisons ouvrières en brique, désormais éclipsées par d’imposantes tours de verre. Ce contraste saisissant est la signature de la géographie vivante du nouveau canal.

Le secret des écluses : comment les bateaux « grimpent » le Canal de Lachine

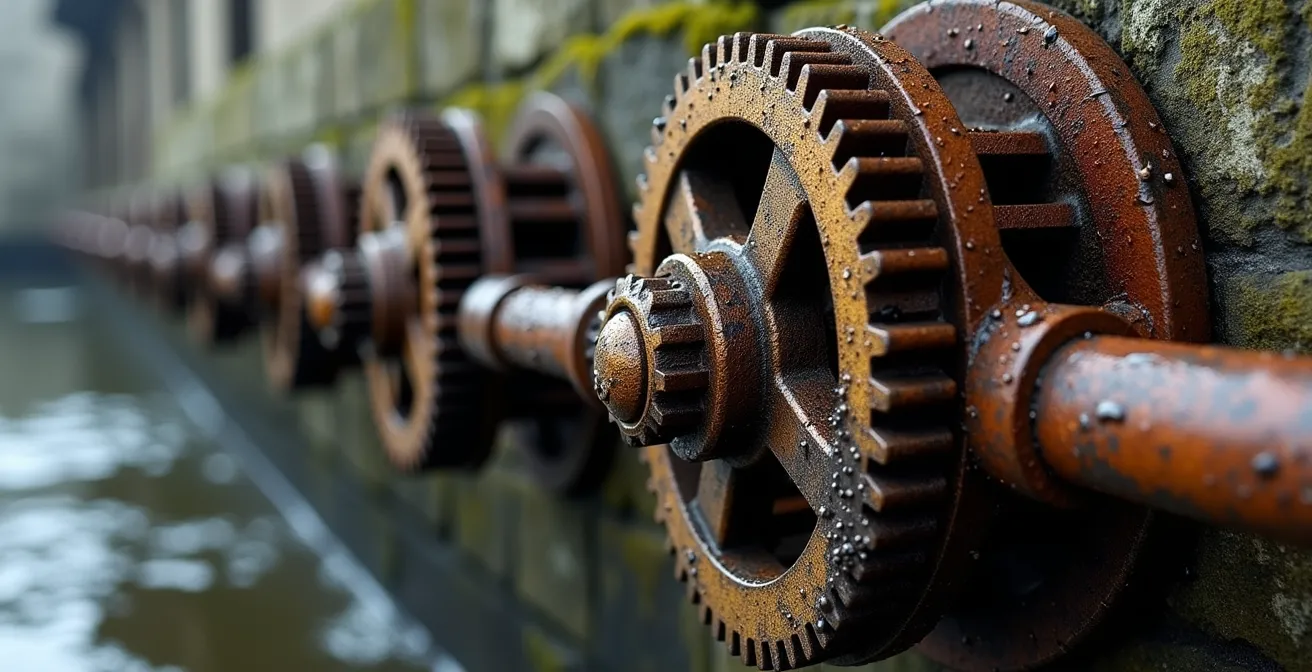

Elles sont le cœur battant et le chef-d’œuvre d’ingénierie du Canal de Lachine : les écluses. Pour beaucoup, ce sont de jolies structures de pierre et de métal que l’on traverse à vélo, mais leur fonction reste un mystère. Pourtant, comprendre leur fonctionnement, c’est toucher du doigt le génie qui a permis à Montréal de prospérer. Le principe est simple mais brillant : les écluses sont des « ascenseurs à bateaux » qui leur permettent de monter ou de descendre une pente.

Le canal n’est pas plat. Il doit compenser une différence de niveau importante entre le port de Montréal et le lac Saint-Louis. Le système d’écluses du Canal de Lachine permet de franchir cette barrière naturelle. Selon les données du Répertoire du patrimoine culturel du Québec, le système complet compte 5 écluses qui permettent de franchir une dénivellation totale de 14 mètres. Chacune fonctionne comme un sas rempli ou vidé d’eau pour amener le bateau au niveau de la section suivante du canal.

Observer une opération d’éclusage est un spectacle fascinant. Lorsque le bateau entre dans le sas, les portes monumentales se referment derrière lui. On entend alors le bruit de l’eau qui s’engouffre (ou s’évacue) par des vannes souterraines, appelées aqueducs. En quelques minutes, le niveau de l’eau monte ou descend, soulevant ou abaissant l’embarcation de plusieurs mètres sans aucun effort mécanique apparent, uniquement par la force de la gravité. Les mécanismes d’ouverture des portes, souvent encore actionnés manuellement par le personnel de Parcs Canada, sont un témoignage vivant de cette technologie du 19e siècle, une véritable pièce d’archéologie industrielle fonctionnelle.

Les cinq écluses (Côte-Saint-Paul, Saint-Gabriel et les deux de Lachine) sont des points d’observation parfaits. S’y arrêter pour regarder un bateau de plaisance « grimper » le canal est une activité en soi, une leçon d’histoire et de physique à ciel ouvert.

Comment un canal a fait de Montréal la plus grande ville du Canada : l’épopée du Canal de Lachine

Si la première phase de l’épopée du Canal de Lachine fut celle d’une ascension fulgurante, la seconde moitié du 20e siècle raconte une histoire de déclin et de renaissance spectaculaire. L’âge d’or du canal a pris fin avec l’ouverture de la Voie maritime du Saint-Laurent en 1959. Cette nouvelle infrastructure, plus large et plus profonde, pouvait accueillir les navires océaniques modernes, rendant le canal, avec ses écluses plus étroites, rapidement obsolète. Le trafic commercial s’est effondré, et le canal fut officiellement fermé à la navigation en 1970.

Cette fermeture a marqué le début d’une période sombre. L’artère bleue qui avait nourri la ville est devenue une friche industrielle, un cours d’eau pollué bordé d’usines abandonnées. Pour les quartiers environnants, c’était le début d’une crise économique et sociale profonde. Le canal, autrefois symbole de progrès, était devenu une cicatrice, une frontière physique et psychologique au cœur de la ville. Cette strate temporelle du déclin est essentielle pour comprendre la portée de sa résurrection.

Le tournant s’est produit dans les années 1990 et 2000. Sous l’impulsion de Parcs Canada et de la mobilisation citoyenne, un projet de revitalisation ambitieux a été lancé. L’objectif n’était plus industriel, mais récréatif et patrimonial. Les berges ont été nettoyées et aménagées, la fameuse piste cyclable a été créée, et le canal a été rouvert à la navigation de plaisance en 2002. C’était une véritable renaissance. Le canal a changé de vocation, passant de moteur économique à poumon vert et bleu pour la métropole. Il est devenu un lieu de convergence, unissant des quartiers autrefois séparés par son passé industriel.

Aujourd’hui, le Canal de Lachine est un exemple de réhabilitation urbaine reconnu mondialement. Il incarne la capacité de Montréal à se réinventer en honorant son passé. Chaque joggeur, cycliste ou kayakiste participe, à sa manière, à ce nouveau chapitre de l’épopée.

Pagayer en pleine ville : le guide des activités nautiques sur le Canal de Lachine

Au-delà de l’effort individuel en kayak ou en pédalo, découvrir le Canal de Lachine sur l’eau peut aussi se faire de manière plus contemplative et guidée. Plusieurs entreprises proposent des excursions qui permettent non seulement de naviguer, mais aussi d’apprendre. Ces tours commentés sont une excellente façon d’approfondir sa « lecture du paysage » en bénéficiant des connaissances d’un guide passionné. C’est l’occasion de transformer une simple balade en une véritable leçon d’histoire flottante.

Ces excursions utilisent souvent des bateaux électriques, silencieux et écologiques, qui permettent de se concentrer sur le paysage et les commentaires. Le trajet est conçu pour mettre en valeur les points forts du canal, des écluses historiques aux vestiges industriels, en passant par les nouveaux développements urbains. C’est une expérience particulièrement intéressante pour les visiteurs ou les Montréalais qui souhaitent comprendre la richesse narrative du lieu sans avoir à fournir l’effort physique de la pagaie. Le rythme lent de ces bateaux est idéal pour l’observation et la photographie.

L’un des attraits majeurs de ces tours est l’expérience de l’éclusage vécue de l’intérieur. Se retrouver dans le sas d’une écluse, voir les portes se fermer et sentir le bateau monter de plusieurs mètres est une expérience immersive qui marque les esprits et concrétise la compréhension de cette ingénierie historique. Cette perspective est difficile à obtenir autrement.

L’enthousiasme des participants témoigne de la valeur de cette approche, qui combine détente et découverte culturelle. L’expérience est souvent citée comme un incontournable pour saisir l’âme du canal.

Je le recommande fortement à tous ceux qui veulent découvrir l’histoire du canal Lachine et du Vieux-Port de Montréal!

– Un visiteur de Le Petit Navire

Choisir un tour guidé, c’est donc opter pour une immersion commentée, une façon confortable et enrichissante d’absorber les multiples strates temporelles et sociales qui composent le fascinant récit du Canal de Lachine.

À retenir

- Le Canal de Lachine est un livre d’histoire à ciel ouvert, dont la piste cyclable n’est que la page de garde.

- Son développement a été le principal moteur de la transformation de Montréal en métropole industrielle au 19e siècle.

- Aujourd’hui, il offre une alliance unique entre patrimoine, loisirs nautiques et vie de quartier, incarnant la résilience et la capacité de réinvention de la ville.

Montréal, île au trésor : le guide ultime des activités nautiques pour profiter du fleuve

Le Canal de Lachine, aussi riche soit-il, n’est que la porte d’entrée vers un terrain de jeu encore plus vaste : le fleuve Saint-Laurent et ses affluents. Pour le kayakiste ou le plaisancier aguerri, le canal devient un point de départ stratégique pour des explorations plus ambitieuses. Il connecte le cœur de la ville à l’immensité du fleuve, offrant des possibilités de circuits qui marient l’urbain et le sauvage. Voir Montréal depuis l’eau change complètement la perspective sur la ville et son insularité.

Le passage du canal au fleuve est une transition fascinante. On quitte les eaux calmes et maîtrisées du canal pour entrer dans le courant puissant du Saint-Laurent. Le paysage s’ouvre, l’horizon s’élargit. On pagaie avec en toile de fond la silhouette du pont Jacques-Cartier, l’architecture unique d’Habitat 67 ou la biosphère de l’île Sainte-Hélène. C’est un dialogue constant entre la nature et les icônes de la ville.

Cette connexion est la conclusion logique de l’exploration du canal. Après avoir compris comment cette artère a nourri la ville de l’intérieur, s’aventurer sur le fleuve permet de comprendre la relation de Montréal avec le monde. Le fleuve est la voie qui l’a connectée au commerce international, tandis que le canal était son réseau de distribution interne. L’un ne va pas sans l’autre. Explorer les deux, c’est compléter la lecture de la géographie vivante de l’île.

Pour ceux qui souhaitent tenter l’aventure, un circuit bien planifié permet de combiner le meilleur des deux mondes en une seule sortie mémorable.

- Départ du Centre nautique près du marché Atwater : C’est le point de départ idéal pour s’équiper et commencer dans les eaux calmes du canal.

- Passage par les écluses Saint-Gabriel : Une première immersion dans l’architecture industrielle et le patrimoine du canal.

- Exploration du bassin Peel : Une zone où l’on peut observer la faune (hérons, tortues) avec en arrière-plan la transformation urbaine de Griffintown.

- Arrivée au Vieux-Port : La sortie du canal et l’entrée dans le bassin du Vieux-Port, marquant la transition vers le fleuve.

- Pause découverte historique : Accostage pour explorer le Vieux-Port avant de reprendre la route ou de terminer le circuit.

Que ce soit en restant dans le cocon historique du canal ou en vous aventurant sur l’immensité du fleuve, l’eau offre une clé de lecture indispensable pour quiconque souhaite véritablement comprendre Montréal. Alors, la prochaine fois que vous longerez le canal, n’oubliez pas que vous marchez sur les traces d’une épopée qui continue de s’écrire.